山崎亮さんによるコミュニティデザインについての『夕学五十講』講演を聴き、気づいた学びのポイントをまとめます。

■山崎亮さんによる「夕学五十講」の講演

先日、「夕学五十講」という講演セミナーに参加して来ました。講師は山崎亮さん、テーマは『問題解決メソッドとしてのコミュニティデザイン』でした。

昨年11月から武蔵小杉で朝活イベントを主催したり、地域の色々な活動に参加したり、活動を運営する方とお話しする機会が多くあったりと、

地域コミュニティに関する今回のテーマは、意図せずタイミングの良い受講となり、今後の活動の役に立つことはないか?という観点で参加して来ました。

第23回 1/21(火) 山崎亮さん | 慶應MCC「夕学五十講」楽屋blog

『コミュニティデザイン』とは、

地域や公共の問題や課題を、それらに関わる人との対話を通じて解決への糸口を探し、デサインの力によるアプローチで問題解決をする手法だそうです。

講演は、山崎さんがこれまで対応されてきた『コミュニティデザイン』についての事例紹介を中心に進行していきました。

例えば、印象に残った事例は、

- 公園内に市民活動場所を取り入れた兵庫の有馬富士公園

- 地方百貨店内フロアに市民活動場所を取り入れた鹿児島マルヤガーデンズ

- マンガと市民活動をコラボした立川市子ども未来センター

- facebookページ「今宵もはじまりました」が予想外のムーブメントを巻き起こした香川観音寺商店街

などなど、どれも興味深くて面白い事例紹介ばかりでした。

その中で個人的に、どの事例にも共通する問題解決メソッドではないか?と感じたのは、以下の3つでした。

- 【1】まず聞くことが大事

- 【2】膨大なケーススタディインプット

- 【3】解決への要素を組合せる

順にその内容をまとめると、、

【1】まず聞くことが大事

対話を通じ、浮き彫りになる問題や課題に住民自らが気づいたり、当事者意識を持ってもらったり、人と人としてのつながりで信頼感を深めていくことで、

自然と解決に必要な情報が集まるようになり、解決への実行力が高まっていく事が多いそうです。

とにかく、うなづきながら、話をじっくり聞くことがポイントだそう。言わゆる「傾聴」ですね。

【2】膨大なケーススタディインプット

とにかく、片っ端から「事例情報」を頭に叩き込むそうです。これにより状況判断が出来るようになるとのこと。

具体的には、

ネット等で100事例を1事例1枚ずつにまとめたら、その中で面白い10事例について、さらに別メディアからの情報で枚数を増やし、さらに抜群に面白い3事例については、実際にコンタクトを取り、現地に赴いて話を聞きに行くそう。

そういった膨大な量のケーススタディの蓄積により、仕組みや要素の組み合わせで、「リデザイン」出来るようになるとのこと。

建築家やデザイナー事務所の本棚に、膨大な量の作品集などを見かけますが、デザインの現場では、当たり前のように行われるメソッドのようです。

これは、日常生活でも、何かやりたい!こうなりたい!と思った時に役立つメソッドだと思いました。

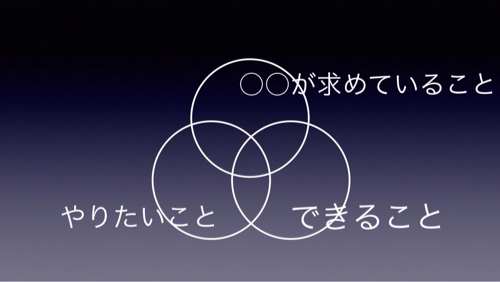

【3】成功プロジェクトの共通点

インプットした情報を整理し、「やりたいこと」「できること」「○○○が求めていること」の組み合わさるところに問題解決策を見出すことが多いそう。

○○○の部分に、色々な関係者を当てはめていき、組み合わせをひねり出していくそうです。

確かに、紹介された事例のどれもが、この組み合わせの解決策になっているように思いました。

◼︎求められてもいない事をやる価値

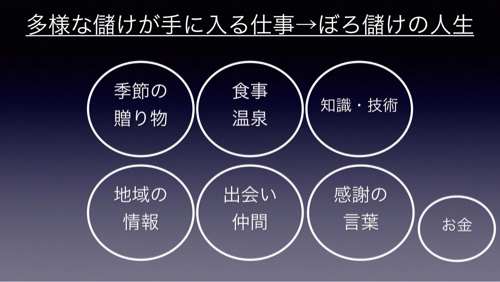

講演の最後のほうに「儲け」という印象深いキーワードの話がありました。

コミュニティデザインは、誤解を恐れずに言うと、言わば「はじめは頼まれてもいないシゴト」であり、

それをやる価値は、お金ではなく、それ以上に恩恵のある様々な価値に魅力があるとのこと。

もちろん、その価値が最初からの主目的という訳では無く、結果的に価値になっているように感じるという話です。

これは、コミュニティ活動をはじめ、色々と当てはまる事が多いなと感じました。私が、このブログをやっているのも、朝活イベントを主催し始めたも、同じような価値に魅力を見出しているからのように思いました。

以上、大変勉強になって、楽しかった講演のまとめでした〜(^^)

▼情熱大陸の出演回

▼その他の事例がたくさん

▼気になる東北でのコミュニティデザイン学科設立。別学科に小山薫堂さんも。

g*g Vol.25 SUMMER 2013:芸工大*芸術市民 | g*g

▼関連書籍

この記事は、『するぷろ for iOS(ブログエディタ)』で書いてます。

この記事は、『するぷろ for iOS(ブログエディタ)』で書いてます。